10代からなるEDの原因

2025.08.16

EDとは

当院ではED治療を求めて受診にいらっしゃる患者様の4%は10代後半方です。決して多くはないですが適切な治療を行うことでEDを克服されています。

ここではEDとは何か、また勃起とはどの様にして起こる現象なのかを説明します。

勃起は、神経・血管・筋肉・ホルモン、そして心の状態が連携する複雑なプロセスです。まず、視覚や触覚、想像などの性的刺激が脳に伝わると、自律神経の一つである副交感神経が働き、脊髄から骨盤内の神経を通じて陰茎に信号が送られます。

このとき、陰茎内部にある「海綿体(かいめんたい)」というスポンジ状の組織に向かって大量の血液が送り込まれます。血管を拡張させる役割を果たすのが「一酸化窒素(NO)」という物質で、血液が急速に海綿体に流入し、cGMPという組織を増加させることで陰茎が硬くなるのです。さらに、静脈の血流が一時的に抑えられるため、血液が陰茎にとどまり、勃起が維持されます。

ですが、このまま長時間勃起状態が続いてしまうと、血液の入れ替えができなくなり壊死してしまいます。その為、射精や性的な興奮が無くなるとcGMPを分解し、血管の拡張を収縮させる働きを持つPDE-5と呼ばれる酵素によって勃起が治まり非勃起状態へとなります。

以上が勃起という生理現象のメカニズムとなります。

次にEDとは「勃起機能の低下」を意味する英語Erectile Dysfunctionの略であり、専門的には勃起不全や勃起障害と訳されています。「勃起の発現、維持が出来ない為に満足な性交ができない状態」と定義されている性機能障害の1つです。性欲減退や射精障害はEDには含まれておりません。

この定義に基づきEDは患者本人の自己申告によって診断されます。その際に「国際勃起機能スコア(IIEF-5)」というものが用いられます。これは5つの質問に1~5点の点数を付けてつけていくもので、25点満点で点数により重症度が分類されます。5~7点が重度ED、8~11点が中等度~重度ED、12~16点が中等度ED、17~21点が軽度ED、22点~25点が正常となります。

しかしこれらは重症度の分類で診断基準ではありません、22点以上でも勃起時の硬度が少しでも不足している、十分な勃起や勃起の維持が「たまに」できない場合もEDと診断されます。硬さがやや弱い、持続が不十分、性交渉がうまくいかない人もEDであり治療対象となります。また、IIEF-5は自己申告式の為、診断の確定には医師の診察が必要となります。

この定義に基づくと中等度、重症者の数は約1300万人と推定されています。この中に軽症者数の数は含まれていないので、実際の数はもっと多くなり、これからも増加していくことが考えられますので、EDは身近な存在と認識する必要があります。

冒頭に記載の通り勃起は、視覚や触覚などの性的刺激によって脳が興奮し、神経を通じて陰茎の血管に信号が送られることで始まります。

陰茎の海綿体の血管を拡張させ血液が流れるように働きかけるのがcGMPであり、血管を収縮させる働きをするのがPDE-5となります。通常はcGMPとPDE-5のバランスは保たれていますが、なんらかの原因でPDE-5の量が多くなると血管を広げるcGMPが減ってしまい勃起状態を保てなくなること、加齢や病気により血流障害が起こり陰茎部に十分な血液が送りこめないことによりEDとなってしまいます。

EDは加齢や生活習慣病、社会的ストレスと深く結びつけられていますが、それ以外にもEDの原因は存在しています。次の項目でEDの原因について詳しくお話します。

心因性と器質性

EDには様々な原因でなりますが主に心因性(psychogenic) 、器質性 (organic)、混合性(mixed)、薬剤性(chemical) と分類されます。ほとんどのEDの症例では心因性が主因のもの、器質性主因のものと分類されます。

ここでは主な主因の心因性と器質性についてお話いたします。

まず「心因性(psychogenic)」ですが、ストレスを感じたり、不安に思ったり、過去のトラウマなどで精神的な要因によって勃起不全に繋がることです。

ストレスの主な原因:長時間労働、職場や家族の人間関係、経済的な不安など

過去のトラウマの主な原因:女性が苦手、性行為での失敗、幼少期の対人関係など

また、心因性にはうつ病や不安障害などの精神疾患も要因の1つとして挙げられます。

例えば、「勃起しなければならない」というプレッシャーや、初めての性交での失敗がトラウマとなり、以後も不安が続く「悪循環」に陥るケースが多く見られます。また、仕事や家庭でのストレスが性的欲求や反応を抑制することもあります。

特に真面目で責任感が強い人ほど、心因性EDを起こしやすい傾向があります。

身体的には問題がないため、自慰行為では正常に勃起できることが多いのが特徴です。診断の際は、血流やホルモンなどの検査で身体的要因を除外し、心理的背景を探る必要があります。

上記のように心的な要因が多いため、特に若い方がEDの場合は心因性が考えられます。

10代の方ですと性行為の経験が少なく、「上手くできるか?」など不安に思い、心因性EDに繋がってしまいます。

続いて「器質性 (organic)」についてですが、血管障害や神経障害などの病気で起こる勃起不全です。また、内分泌機能低下というものもあります。

血管障害の要因:高血圧、糖尿病、動脈硬化など

神経障害の要因:脳疾患、前立腺がん、脊椎損傷など

内分泌機能低下の要因:ストレスや加齢、喫煙、飲酒

主な原因として、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病が挙げられます。これらは血管や神経の機能を低下させ、陰茎への血流不足や神経伝達の障害を引き起こします。また、前立腺がんや膀胱がんの手術後に神経や血管が損傷され、EDを発症することもあります。

さらに、動脈硬化やテストステロン低下(加齢性性腺機能低下症)も関連します。薬剤の副作用やアルコール依存、喫煙習慣もリスク要因です。

混合性EDとは、心因性と器質性の両方が関与している勃起不全のことを指します。たとえば、糖尿病などで血流が悪くなったことで軽度のEDが始まり、それに対する不安や自信喪失が加わって症状が悪化するケースが典型的です。

このように、身体の異常が心理的ストレスを生み、さらにEDを悪化させる悪循環が起こります。

薬剤性EDとは、特定の薬の服用が原因で勃起機能が低下する状態を指します。代表的な原因薬には、高血圧治療薬(β遮断薬、利尿薬)、抗うつ薬(SSRIなど)、抗精神病薬、抗てんかん薬などがあります。

これらの薬は神経伝達や血流、ホルモンバランスに影響を与えることで、勃起を妨げることがあります。

主なEDの要因は心因性と器質性ですが、特に器質性の方がほとんどです。これは加齢や生活習慣病での原因のためです。

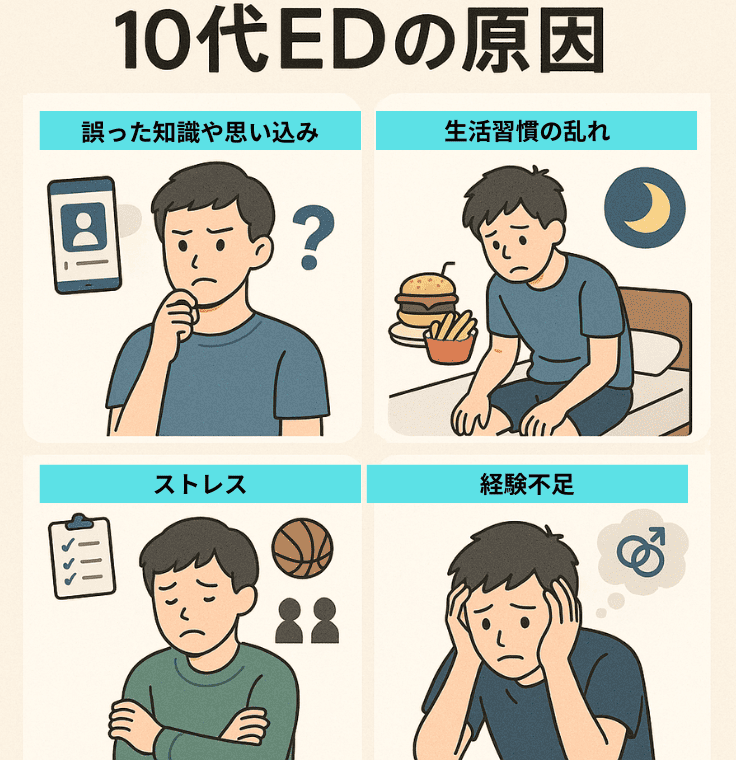

しかしながら10代でのEDの方はほとんどが心因性です。それはなぜなのか?10代での心因性EDの原因を次の項目で見ていきましょう。

10代に広がるEDの背景とは ― 性の悩みと向き合うために

まず注目すべきは、経験不足による不安や緊張が引き金になるケースです。文部科学省が公表しているデータでは、学校教育活動全体で取り組むべき課題が整理されており、地域や学校ごとの実施差や、基礎的な知識の普及の重要性が示されています。こうした環境は、性教育の現状と課題として、地域や学校ごとの実施差によって、知識の普及が個人の学習度合いにより不安や緊張に繋がる可能性があります。

※本コラムの内容は、文部科学省の見解を直接示すものではありません。

その背景には、誤った知識や思い込みも大きく影響します。インターネットやSNSを通じて容易に情報を得られる現代ですが、性に関する正確な知識を得られる機会は依然として限られています。性教育が十分に行き届いていない学校現場では、AVやネット情報が“教科書”になってしまい、「勃起=性的興奮の証」「長時間持続すべき」という極端なイメージにとらわれ、自らの性的反応を異常だと誤解する若者も少なくありません。

さらに、生活習慣の乱れも無視できません。昼夜逆転の生活、栄養バランスの偏った食事、運動不足などは、ホルモンバランスや血流の悪化に繋がり、身体的な側面からもEDを引き起こす要因となります。これは10代に限らず、あらゆる年齢層で共通して指摘されている点です。

加えて、ストレスの影響も非常に大きい要因のひとつです。10代は受験、部活動、対人関係、家族関係など、日々多くのストレスにさらされています。心身の発達が不安定なこの時期に、「性」もまた自分のアイデンティティを大きく揺さぶる要素となり、それがEDという形で表面化することもあります。特に「初体験」に対する過剰な緊張感やプレッシャーは、パフォーマンス不安に直結します。

また、現代の若者の多くが自慰行為を通じて性的快感を得る傾向がありますが、これが必ずしも悪いとは限らない一方で、「自分一人で完結する性的刺激」に慣れすぎることで、実際のパートナーとの行為でうまく興奮できなくなる「仮性ED」を招くケースも報告されています。強い刺激(視覚・想像)に依存しすぎると、実際の性体験では刺激不足を感じ、反応できなくなることがあります。

最後に忘れてはならないのが、コンプレックスの存在です。体型や体毛、陰茎の大きさ、性的能力に関する自信のなさなど、他人と比較して生まれる劣等感が、性的な場面において過剰な自己意識を引き起こし、勃起に必要なリラックスを妨げる原因となります。特に10代では、他者評価への敏感さがピークに達しているため、些細なきっかけでも大きな影響を受けやすいのです。

10代のEDは、単なる身体の問題ではなく、成長過程にある心と体の複雑な交差点で生じる“メッセージ”とも言えるでしょう。早期に原因を明確にし、正しい知識を得て自己受容を深めることが、将来的な性機能の健全な発達にも繋がります。医療機関や専門家の支援を活用することも、若者が抱える性の不安を和らげる一助となるはずです。

心因性EDの改善策

心因性ED(勃起不全)の改善には、心理的な要因に焦点を当てた多角的なアプローチが必要です。まず重要なのは、自身の状態を正しく理解し、身体的な異常がないことを医師の診断で確認することです。

多くの場合、「身体には異常がない」と知るだけでも安心感につながり、症状が軽減することがあります。

次に、性行為に対する過度なプレッシャーや失敗への恐怖を取り除くことが課題となります。初めての性交や過去の失敗体験が原因で不安を抱えている場合、その記憶が心理的なブロックとなって勃起を妨げていることがあります。これに対しては、カウンセリングや認知行動療法(CBT)といった心理療法が有効です。

専門のセラピストとともに不安の根本原因を整理し、「うまくいかなくても大丈夫」と自分に許可を出せる思考パターンに変えていくことが重要です。

パートナーとの信頼関係も、心因性EDの改善には不可欠です。性的な問題を一人で抱え込むのではなく、率直に気持ちを共有し、協力して向き合う姿勢が大切です。互いに理解し合うことで心理的な負担が軽減され、安心して性行為に臨むことができるようになります。

また、日常生活におけるストレス解消も重要です。仕事のプレッシャー、人間関係のトラブル、睡眠不足や疲労などもEDを悪化させる要因となります。

規則正しい生活習慣、十分な睡眠、適度な運動、趣味やリラクゼーションによるストレス解消など、心身の健康を保つ努力が改善につながります。

さらに、必要に応じてPDE5阻害薬(例:バイアグラ、レビトラなど)を補助的に使用することも効果的です。薬によって一時的に勃起機能が改善されれば、自信を取り戻し、心理的な悪循環を断ち切るきっかけになります。当院でも10代後半や20代の方がED治療を受けられており、改善される方が多くいらっしゃいます。

心因性EDは恥ずかしいことではなく、多くの人が経験する可能性のある問題です。正しい知識と適切な対応によって、十分に改善が可能です。焦らず、少しずつ取り組む姿勢が大切です。

【出典】

健康関連のライフスタイル要因と性機能障害:人口ベース研究のメタ分析

非定型自慰行為と男性性機能障害の関連性:異性愛関係にある男性を対象とした研究

若年男性の性機能障害としてのインポテンスに関連する心理的要因:注目すべき研究枠組みの文献調査

思春期の身体イメージの不満:体重を考慮した自尊心、不安、抑うつとの関係

文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/)

ギガクリニック各院のご紹介

- 札幌院

- クリニック紹介

- アクセス

- 仙台院

- クリニック紹介

- アクセス

- 新宿南口院

- クリニック紹介

- アクセス

- 池袋院

- クリニック紹介

- アクセス

- 上野院

- クリニック紹介

- アクセス

- 新橋院

- クリニック紹介

- アクセス

- 東京院

- クリニック紹介

- アクセス

- 横浜院

- クリニック紹介

- アクセス

- 大宮院

- クリニック紹介

- アクセス

- 名古屋院

- クリニック紹介

- アクセス

- 栄院

- クリニック紹介

- アクセス

- UN金沢院

- クリニック紹介

- アクセス

- 梅田院

- クリニック紹介

- アクセス

- なんば院

- クリニック紹介

- アクセス

- 天王寺院

- クリニック紹介

- アクセス

- 京都院

- クリニック紹介

- アクセス

- 岡山院

- クリニック紹介

- アクセス

- 広島院

- クリニック紹介

- アクセス

- 博多院

- クリニック紹介

- アクセス

記事監修

総院長菅原 俊勝

- 2004年(平成16年)

- 秋田大学医学部医学科卒業

- 2014年(平成16年)

- ユナイテッドクリニック池袋院

- 2021年(令和3年)

- 医療法人社団 淳康会 高森会 理事就任

- 2021年(令和3年)

- 大宮院管理医師、総院長就任